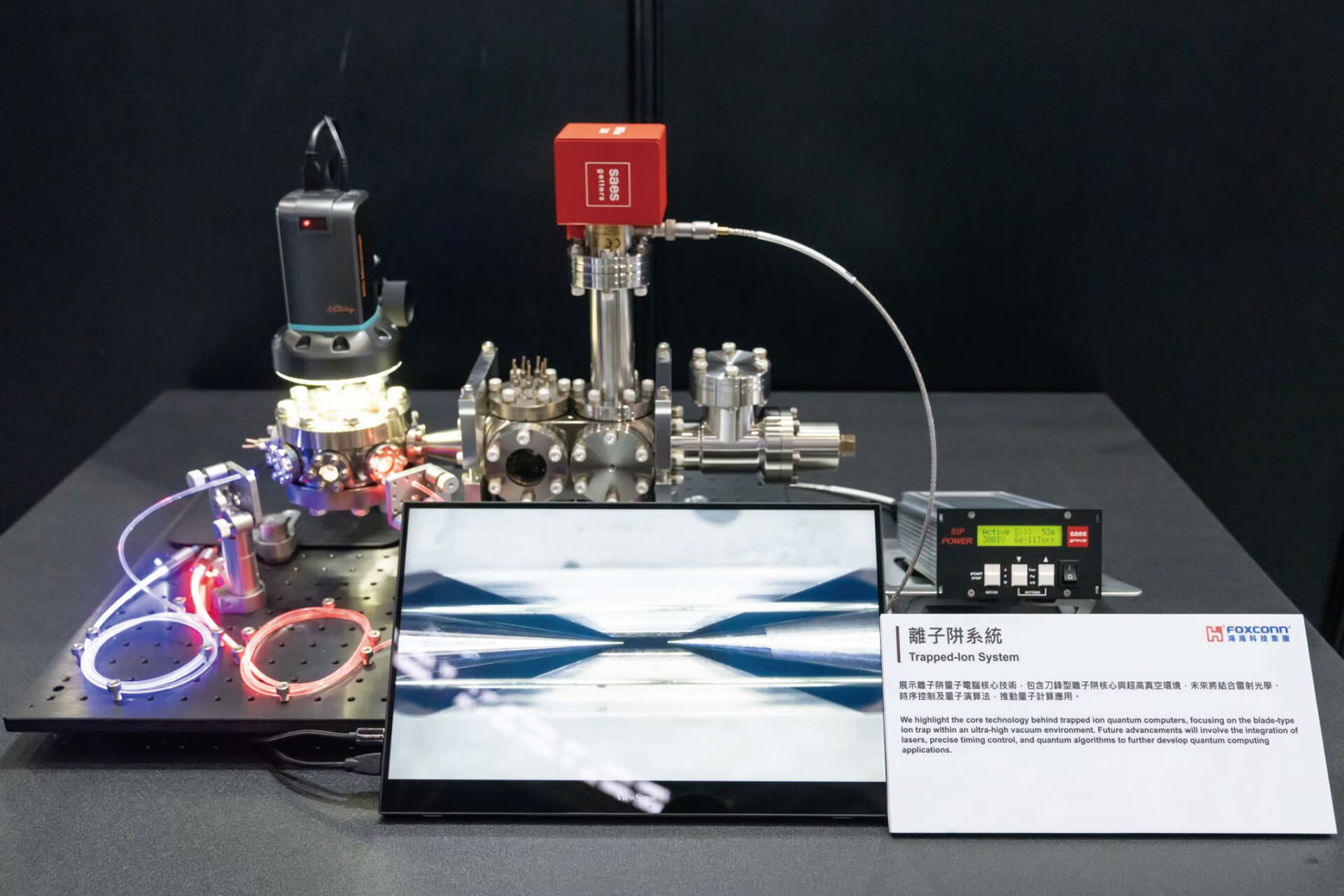

離子阱實驗室精準捕獲離子並控制 打開量子電腦未來之路

離子阱(ion trp)是一種利用時變電場來束縛離子的技術,鴻海研究院離子阱實驗室研究團隊選擇自然界的鐿171原子,游離最外層的一顆電子使其帶電,再利用三對電極提供的射頻電場,以及雷射冷卻技術,精確地在真空中捕捉那些離子。當捕獲的離子數量增多,則可透過控制電勢分布,使其自然排成一列,形成「離子陣列」。

一顆顆的離子是上天給的禮物。同一種類的離子,物理上完全相同,提供了做為量子位元的良好條件。由於位元的量子狀態極為敏感,實驗必須在外太空等級的高真空狀態下進行,以免環境或其他粒子的干擾。

從物理上來說,粒子的高溫狀態對應到其運動的雜亂與劇烈程度愈高,愈不利於量子狀態的儲存和控制的精確度。然而,由於真空中缺乏摩擦力,無法有效降低離子的運動程度至絕對零度附近。

為了解決問題,研究團隊採用雷射冷卻技術,透過照射特定頻率的雷射光,讓高速離子吸收反向光子,藉由動量移轉使運動減慢,數毫秒內就能讓離子冷卻至接近絕對零度,而周遭的設備元件,包括真空腔壁,則還能維持在室溫,大幅降低了量子計算對於硬體低溫環境的嚴苛要求。

另一方面,離子位元彼此連結性極佳,只要同處於一個陣列中,就能透過共享振動模態,實現任意兩位元間的邏輯運算。

甚至,可以透過電極控制,移動離子使其穿梭在不同陣列之間。相較之下,其他人造量子位元平台因受限於物理空間上的線路連結,通常只能與鄰近的位元溝通,導致連結性較差。

從單一離子到離子陣列

鴻研究院的離子阱實驗室於2023年10月15日啟用,隨著設備陸續到位, 團隊開始組建離子阱實驗系統。經過一年的努力,在2024年10月首次捕獲鐿離子團,同年年底終於成功獲得單一離子畫面;之後,更在幾個星期內進一步突破,成功實現穩定離子陣列。截至2025年年中,團隊已能製備多達五十多顆離子的穩定陣列。

這段過程看似簡單,但其實充滿大量挑戰。

- 量子位元

- Quantum bit或qubit,是量子計算的基本單位,如同傳統電腦的位元(bit)一樣。 但量子位元可以同時處於0和1的疊加狀態,不像傳統位元只能是0或1。不同量子位元可進一步形成量子糾纏,實現量子平行性,因而使得量子計算在處理某些問題時,比傳統計算更有效率。

首先,雷射系統可能因為環境條件擾動造成頻率飄移, 必須進行雷射穩頻,將其鎖定在精確的基準頻率上。而雷射的頻寬也必須嚴格控制,避免造成離子不必要的狀態躍遷。

其次,量子狀態的讀取,需要蒐集離子激發後發出來的微弱螢光。像是經由選擇特定雷射頻率,使得處於「1」狀態的離子會被激發,而「0」狀態的離子則不受影響。這時需要精心配置光路設計、透鏡安排、空間解析度調校、弱光放大、資訊處理等技術,才能精確捕捉到每個離子的發光資訊,判別它們處於0 和1各多少比例的量子疊加態。

聚焦控制力與連結性

量位元數量之外,對離子的精確控制能力和位元間的連結性,更是團隊看重的核心指標。即便團隊截至目前能捕獲五十多顆離子,但只有能被精確控制其量子狀態的離子才能被稱為量子位元,因此團隊的短期目標仍聚焦在實現5至 10個量子位元的任意精準控制。

此外,離子阱核心也不斷演進。從2022年推出第一代單區刀鋒型核心設計,到2023年推出第二代多區型層狀設計,目前團隊已將第一代核心安裝在實驗上,且成功捕獲離子陣列並進行操控,證明其有效性。

同時,第二代多區型核心仍在持續優化中。鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達表示,預計2025年至2026年會同時進行第一代、第二代並存的實驗,負責操控離子與驗證等不同任務。

第一代到第二代離子阱是由簡入繁。第一代核心設計與製造相對簡單而穩定,將做為測試與訓練使用,並提供物理上校正數據與參數;第二代離子阱則為「多區型」,意思是阱體上分段為多個區域,可通入不同電壓,使研究人員能動態改變位能分布以精確控制離子的移動,進而達成不同任務。像是讓特定離子相互靠近,進行邏輯運算,還可在不需要互動時,把離子移開用於儲存位元。

- 超導量子位元

- Superconducting qubit,指利用超導材料透過形成約瑟夫森結(Josephson junction)製成的量子位元,利用超導體在極低溫下呈現零電阻的特性,有效維持電流振盪的量子狀態,並可透過微波控制不同狀態的轉換和疊加,來實現量子資訊的儲存和處理。為了達到超導特性,需要強力的冷卻系統,優勢是製程與半導體相容,技術成熟。

目前離子阱的第一代、第二代實驗原型,主要依賴精密機械加工,系統不易擴展。將來若要從數十個量子位元擴大到數百萬個量子位元,就得仰賴半導體製程的穩定性,實現系統微縮和光學集成。

從離子阱實驗走向通用量子電腦

評估量子電腦的性能,必須綜合考量位元數、連結性、量子狀態儲存時間等多重因素。

離子阱相較於其他平台而言,在所謂「含噪聲中尺度量子計算」(NISQ)綜合優勢顯著。對未來可擴展性的量子計算架構,矽光子技術可說是提供一個新的、高難度的應用出口。

為了探索未來半導體製程如何應用在離子阱系統,鴻海研究院離子阱實驗室已和半導體研究所、中研院、陽明交大等單位合作,聚焦前瞻性開發,其中關鍵技術就是矽光子。

量子位元數量達到百萬級別時,為每個離子配備獨立雷射源,不只不切實際,且成本極高;而矽光子技術能使用半導體製程製作光波導,形成基板上的光路,引導光到離子下方再耦合至空間中,聚焦在離子上。

然而,控制特定離子所需要的光,經常因為其頻率範圍在常見矽光子材料中的吸收率較高,導致效率太低及散熱問題,該技術在國際間尚處於前期開發階段。因此,尋找適合特定波長、製程技術成熟的新材料,到設計出滿足需求的元件架構,應用矽光子在離子阱系統的集成光學技術,仍充滿挑戰。

展望未來,林俊達表示,鴻海研究院離子阱實驗室將根據短、中、長期目標持續發展:

短期目標,是在2027年以前,打造出一部5至10位元的離子阱通用量子電腦原型。所謂通用型,也就是像傳統電腦一樣的通用硬體,能透過程式編碼執行非單一任務以解決不同問題。不過,由於位元數仍少,這類原型量子電腦還無法實際解決問題。

中期目標,是發展未來可擴展量子計算架構所需的關鍵技術。其中包括把目前 3D結構的離子阱過渡到二維結構,亦即結合半導體製程的離子阱晶片、離子穿梭技術,與操控量子位元所需要的集成光學與電路元件,最後則是把離子阱系統進一步微縮並模組化,並提高穩定性與連結性。

至於長期目標,則是基於穩定模組化相互連結來實現可擴展性計算架構,達到數百、數千甚至數萬個有效量子位元。當硬體技術發展成熟,實驗室將和量子計算研究所更緊密合作,實現具備量子容錯與糾錯能力的量子演算法,支援集團AI 發展、智慧平台、電池與藥物開發的所需算力。

- 量子糾錯

- 量子位元做為量子計算的基礎,其狀態容易受周圍環境影響而發生變化,這種現象被稱為「退相干」。如果不加以糾正,運算過程中錯誤會迅速累積,導致計算結果完全錯誤。量子糾錯使用多個量子位元來編碼一個量子位元的訊息,這樣即使其中部分位元出錯,也能透過測量和計算找出錯誤並修正。因此,量子糾錯是確保量子演算法能正確計算至關重要的環節。

培養人才,推動量子電腦問世

臺灣長期以來重視與現行產業高度結合的領域,然而對新興的量子科技、光學、原分子等基礎科學相對薄弱。由於量子產業鏈尚未健全,加上國外研究環境與半導體產業磁吸效應,量子人才培育與留任均面臨不小挑戰。

林俊達表示,目前團隊成員大多是物理背景,尤其是量子光學與原子分子物理的實驗和理論相關。不過,量子電腦開發需要跨領域的專業整合,一直以來也歡迎電子、電機、材料、資工等領域的人才加入。實驗室希望,透過日益成熟的研究成果產生號召力,吸引更多有志之士進入量子科技領域。

「量子計算,絕對是下個世代的『聖杯』,但量子技術需要反覆試錯、累積經驗,而且需要人才、資源、技術高度整合,」林俊達強調,鴻海研究院這座離子阱實驗室,是臺灣產業界重要的實驗場域,未來也會持續努力投入資源,並串連國內外產官學技術,繼續創造出業界肯定的成果。

量子計算被譽為突破當前運算極限的關鍵技術,而離子阱技術則扮演其中最具潛力的硬體平台之一。鴻海研究院離子阱實驗室的發展,不僅顯示出產業界參與量子科技的決心,也為臺灣量子生態系奠定重要基礎。